C'est parce que je voudrais jouer avec Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande... (donc pas seulement le Royaume Uni !)

[Index Géographie] Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

-

PetitNuage

- Intarissable

- Messages : 7164

- Enregistré le : samedi 28 avril 2018 à 16:37

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Pourquoi cette précision ? Par rapport aux Iles britanniques ?

C'est parce que je voudrais jouer avec Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande... (donc pas seulement le Royaume Uni !)

C'est parce que je voudrais jouer avec Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande... (donc pas seulement le Royaume Uni !)

"Diagnostic de traits obsessionnels handicapant les relations aux autres"

-

ブノワ

- Prolifique

- Messages : 695

- Enregistré le : jeudi 16 mai 2019 à 18:42

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

A cause de ça :

et

https://www.ouest-france.fr/politique/j ... ne-6904710

Jamais deux sans trois il paraît...

et

https://www.ouest-france.fr/politique/j ... ne-6904710

Jamais deux sans trois il paraît...

Identifié Aspie (広島, 08/10/31) Diagnostiqué (CRA MP 2009/12/18)

話したい誰かがいるってしあわせだ

Être Aspie, c'est soit une mauvaise herbe à éradiquer, soit une plante médicinale à qui il faut permettre de fleurir et essaimer.

話したい誰かがいるってしあわせだ

Être Aspie, c'est soit une mauvaise herbe à éradiquer, soit une plante médicinale à qui il faut permettre de fleurir et essaimer.

-

PetitNuage

- Intarissable

- Messages : 7164

- Enregistré le : samedi 28 avril 2018 à 16:37

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Encore joué à GeoGuessr ... sur les 5 rounds du Royaume Uni d'aujourd'hui: un écran noir sans possibilité de bouger (dommage a priori c'était à côté d'Harrods, trop facile) et un autre avec un beau paysage nature dans lequel il était impossible de se déplacer...

J'ai laissé un commentaire et en plus me suis aperçue qu'on pouvait commenter chaque lieu à l'aide de cases à cocher (dont écran noir / pas possible de me déplacer qui s'avèrent donc être des problèmes récurrents ...) J'espère que cela les aide à améliorer le jeu.

J'ai laissé un commentaire et en plus me suis aperçue qu'on pouvait commenter chaque lieu à l'aide de cases à cocher (dont écran noir / pas possible de me déplacer qui s'avèrent donc être des problèmes récurrents ...) J'espère que cela les aide à améliorer le jeu.

"Diagnostic de traits obsessionnels handicapant les relations aux autres"

-

freeshost

- Intarissable

- Messages : 37842

- Enregistré le : lundi 15 juillet 2013 à 15:09

- Localisation : CH

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

La Suisse, ce paradis jaune

Je me demande s'il y a la même chose pour la France (et d'autres pays).

Certaines personnes parmi vous auront remarqué que je me suis abonné à SuisseMobile/SchweizMobil pour tracer des parcours.Spoiler : Citation :

Je me demande s'il y a la même chose pour la France (et d'autres pays).

Pardon, humilité, humour, hasard, confiance, humanisme, partage, curiosité et diversité sont des gros piliers de la liberté et de la sérénité.

Diagnostiqué autiste en l'été 2014

Diagnostiqué autiste en l'été 2014

-

Tugdual

- Modérateur

- Messages : 42307

- Enregistré le : jeudi 15 novembre 2012 à 0:13

- Localisation : Nord-44

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Voir ce genre de sites :

TCS = trouble de la communication sociale (24/09/2014).

-

freeshost

- Intarissable

- Messages : 37842

- Enregistré le : lundi 15 juillet 2013 à 15:09

- Localisation : CH

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Merci. Je vais aller voir ça.

Pardon, humilité, humour, hasard, confiance, humanisme, partage, curiosité et diversité sont des gros piliers de la liberté et de la sérénité.

Diagnostiqué autiste en l'été 2014

Diagnostiqué autiste en l'été 2014

-

PetitNuage

- Intarissable

- Messages : 7164

- Enregistré le : samedi 28 avril 2018 à 16:37

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Personnellement j'utilise Visorando pour garder les traces des randos organisées que je fais

et ainsi pouvoir les refaire en autonomie ultérieurement.

Cela s'est avéré utile lors de randonnées organisées mal balisées pour lesquelles on nous donne un plan plus que vague de la rando.

(une trace sans vrai fond de carte)

Mais les cartes IGN sont accessibles en ligne.

et ainsi pouvoir les refaire en autonomie ultérieurement.

Cela s'est avéré utile lors de randonnées organisées mal balisées pour lesquelles on nous donne un plan plus que vague de la rando.

(une trace sans vrai fond de carte)

J'utilise les OpenMaps qui sont libres de droit et téléchargeables pour une utilisation hors connexion contrairement aux cartes IGN.Spoiler :

Mais les cartes IGN sont accessibles en ligne.

"Diagnostic de traits obsessionnels handicapant les relations aux autres"

-

PetitNuage

- Intarissable

- Messages : 7164

- Enregistré le : samedi 28 avril 2018 à 16:37

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Par ailleurs, bonne nouvelle, les cartes de maps.me, que l'on peut télécharger par département / comté ... pour une utilisation hors connexion,

font apparaître depuis quelques jours des courbes de niveau.

Ces fonds de carte sont moins précis et jolis que les cartes IGN

mais maps.me me convient bien en guise de GPS (j'ai un forfait téléphone avec seulement 50 mo de data)

font apparaître depuis quelques jours des courbes de niveau.

Ces fonds de carte sont moins précis et jolis que les cartes IGN

mais maps.me me convient bien en guise de GPS (j'ai un forfait téléphone avec seulement 50 mo de data)

"Diagnostic de traits obsessionnels handicapant les relations aux autres"

-

Tugdual

- Modérateur

- Messages : 42307

- Enregistré le : jeudi 15 novembre 2012 à 0:13

- Localisation : Nord-44

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Où était votre ville sur la Terre il y a 750 millions d’années :

TCS = trouble de la communication sociale (24/09/2014).

-

Tugdual

- Modérateur

- Messages : 42307

- Enregistré le : jeudi 15 novembre 2012 à 0:13

- Localisation : Nord-44

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Explorez les plans historiques du Grand Paris :

TCS = trouble de la communication sociale (24/09/2014).

-

ブノワ

- Prolifique

- Messages : 695

- Enregistré le : jeudi 16 mai 2019 à 18:42

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

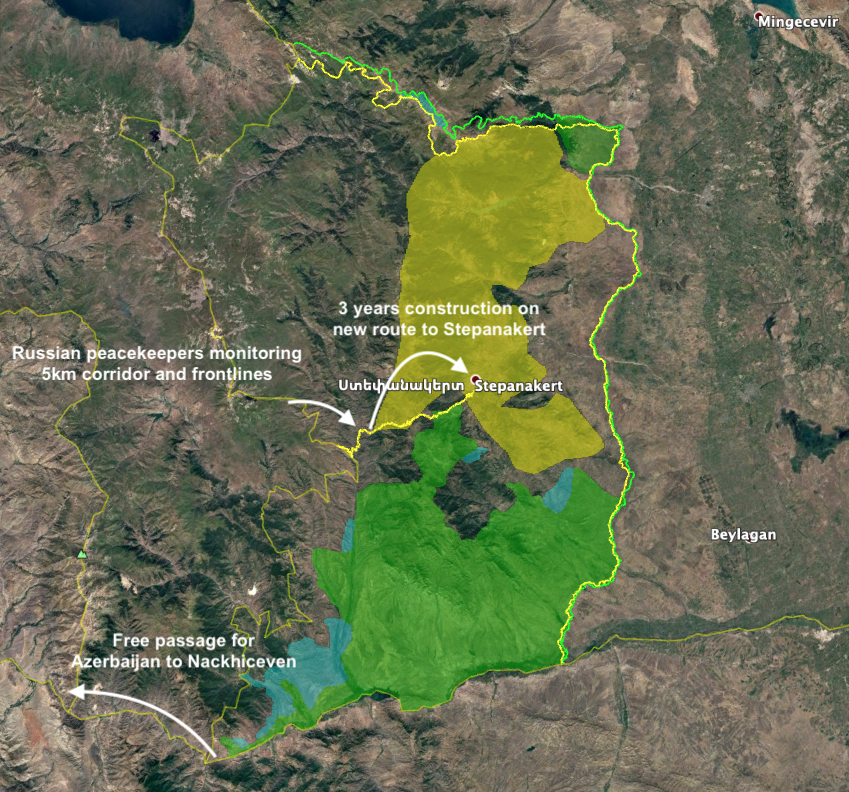

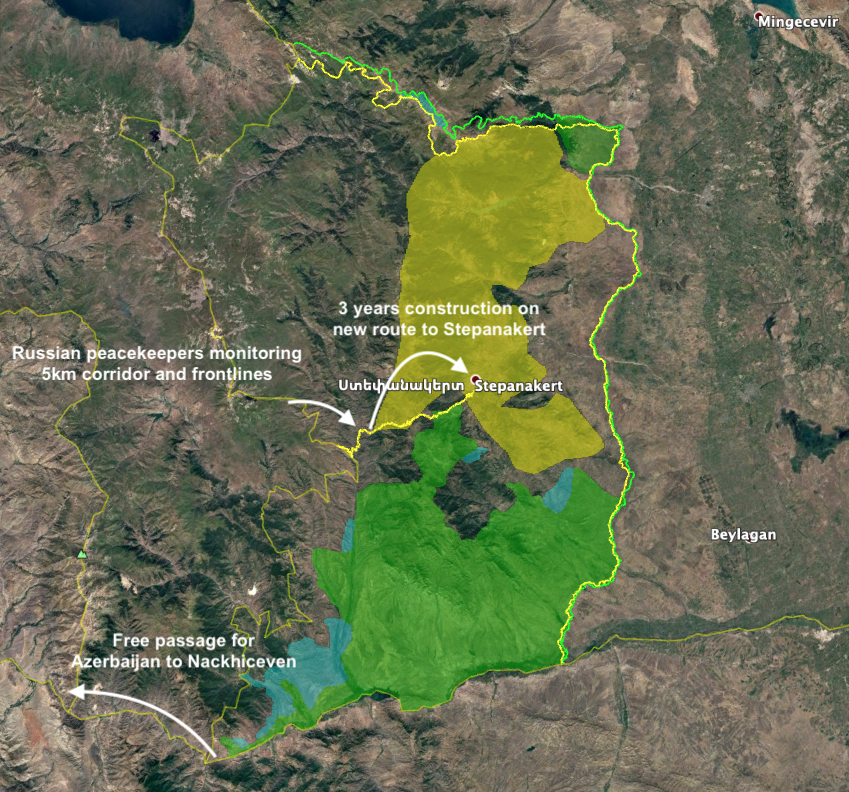

Le changement très significatif de frontière dans le Caucase, où l'Azerbaidjan et la Turquie s'assurent une continuité géographique (via l'enclave du Nakhitchevan). En bleu et vert, les zones annexées par l'Azerbaidjan, en jaune ce qui reste à l'Arménie.

Identifié Aspie (広島, 08/10/31) Diagnostiqué (CRA MP 2009/12/18)

話したい誰かがいるってしあわせだ

Être Aspie, c'est soit une mauvaise herbe à éradiquer, soit une plante médicinale à qui il faut permettre de fleurir et essaimer.

話したい誰かがいるってしあわせだ

Être Aspie, c'est soit une mauvaise herbe à éradiquer, soit une plante médicinale à qui il faut permettre de fleurir et essaimer.

-

Tugdual

- Modérateur

- Messages : 42307

- Enregistré le : jeudi 15 novembre 2012 à 0:13

- Localisation : Nord-44

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

L'IGN rend ses données publiques :

TCS = trouble de la communication sociale (24/09/2014).

-

PetitNuage

- Intarissable

- Messages : 7164

- Enregistré le : samedi 28 avril 2018 à 16:37

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Spoiler :

"Diagnostic de traits obsessionnels handicapant les relations aux autres"

-

Tugdual

- Modérateur

- Messages : 42307

- Enregistré le : jeudi 15 novembre 2012 à 0:13

- Localisation : Nord-44

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Risques d’éboulements, climat :

Extrait :

Extrait :

Bientôt, vous pourrez explorer tout le territoire français de la même manière grâce au travail de l’IGN.

L’entreprise d’État vient de lancer son programme LiDAR HD qui a pour ambition d’offrir « une cartographie 3D très précise » de la totalité du territoire français (excepté la Guyane) d’ici à 2025. Une mission qui permettra d’éclairer les politiques publiques et qui pourra aussi servir « comme moteur de développement des PME ou comme vivier pour la recherche scientifique » d’après l’institut.

Concrètement, plusieurs avions dotés de scanner laser vont quadriller la France en scannant le relief des campagnes, des villes et des routes françaises. L’opération est prévue pour durer 5 ans, nécessitera 7 000 heures de vol au-dessus du pays, générera 3 pétaoctets de données (3 millions de gigas) et coûtera 60 millions d’euros. De quoi donner une idée de l’ampleur du projet.

TCS = trouble de la communication sociale (24/09/2014).

-

freeshost

- Intarissable

- Messages : 37842

- Enregistré le : lundi 15 juillet 2013 à 15:09

- Localisation : CH

Re: [Index] Géographie : Pour parler géographie, cartographie, c'est ici !

Au fait, quelles cartes topographiques en ligne utilisez-vous ou conseillez-vous pour préparer ses randonnées en France ?

Pardon, humilité, humour, hasard, confiance, humanisme, partage, curiosité et diversité sont des gros piliers de la liberté et de la sérénité.

Diagnostiqué autiste en l'été 2014

Diagnostiqué autiste en l'été 2014